Linearnotes

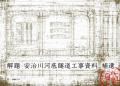

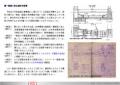

解題 安治川河底隧道工事資料

(by nagajis)

【FREE!】

サンプルPDF

※特定のページのみ表示します。写真に付く説明文は表示されません。

関連記事

無料,廃隧道

|

#61

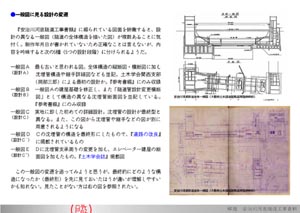

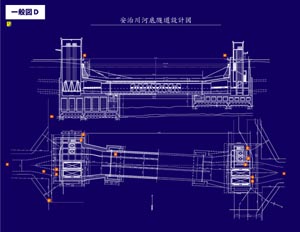

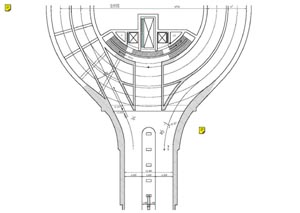

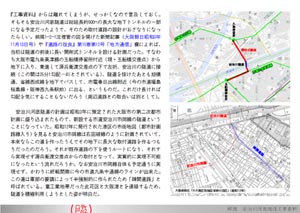

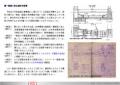

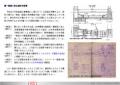

解題 安治川河底隧道工事資料 (by nagajis) [ORJ_1105/第61号(2011年5月発行)] 「廃3」にも掲載した一般図の変遷についてです。紙面では紹介し切れなかった細部をご紹介します!__more__設計図の一部を新たにトレースして細部まで検討できるようにしました(無料公開版ではそのうちの3点を掲載しています)。本編ではその他にも行政文書から判明した新事実を多数紹介しています。お気に召しましたらぜひ本編をお求めください。 |

資料

|

#210

廃道を読む(52) 煉瓦寸法規格ヲ読ム (by nagajis) [ORJ_2506/第210号(2025年6月発行)] 戦前の煉瓦寸法の謎に迫ります。大高庄右衛門が示した5種の規格を中心に、過去に存在したさまざまな規格も含め、できるかぎり客観的に解説。煉瓦寸法規格を検討するために編み出した手法〝対厚比法〟についても解説。 |

|

#204

徹底追求。 東海道線の煉瓦。 第八回。(by nagajis) [ORJ_2406/第204号(2024年6月発行)] 今回は木曽川で水遊び岐阜県大垣市の奥田煉瓦工場跡を尋ねたり敦賀線関連の遺構を巡ったりします。『附』では煉瓦の寸法規格に関する些末な考察を展開します。後者のほうがメインかな・・・ |

|

#203

徹底追求。 東海道線の煉瓦。 附。 東洋組始末一班。(by nagajis) [ORJ_2404/第203号(2024年4月発行)] 東海道線の煉瓦を追求していくなかで出会った「東洋組」やその後継工場。知られているようでよくわかっていないその実像に、種々文献や公文書を駆使して迫ります。 |

|

#196

徹底追求。東海道線の煉瓦 第一回 (by nagajis) [ORJ_2302/第196号(2023年2月発行)] 東海道線建設に使われた煉瓦の素性を探った彷徨の報告。第一回目は昨年夏の静岡遠征を中心に。 |

|

#194

おまけ記事 東海道線沿線鉄道煉瓦構造物マップ [ORJ_2210/第194号(2022年10月発行)] 前号おまけ記事を性懲りもなくアップデート。より完璧に近いものになりました。エクセルデータのおまけつき。 |

|

#193

東海~関西 鉄道煉瓦構造物マップ [ORJ_2209/第193号(2022年9月発行)] 鉄道庁編『鉄道線路各種建造物明細録 第一篇』から、東海~関西地域の官営鉄道路線にM25時点に存在していた煉瓦構造物をピックアップしてGoogleマップに落とし込みました。右下URLから地図にとんでください。 |

|

#191

但馬の明治県道 第10回 戦前兵庫県の道路行政を読む (by nagajis) [ORJ_2206/第191号(2022年6月発行)] 但馬の明治県道の変遷を追うために戦前日本の道路法令や兵庫県の道路行政から掘り始めようという企画。2021年12月の第5回に続いて大正・昭和期の制度を見ていきます。 |

|

#191

付録・関西煉瓦刻印集成2022 [ORJ_2206/第191号(2022年6月発行)] 2年ほど開きましたが煉瓦刻印写真と図の集成です。現時点のすべてをぶち込んでいます。本編よりもはるかに長い全409頁。本編には付属しませんので必要の方は別個ダウンロードしてください。 |

|

#185

但馬の明治県道 戦前兵庫県の道路行政を読む 前編 (by nagajis) [ORJ_2112/第185号(2021年12月発行)] 但馬で見つけた見事な廃道、江野坂・土生坂、美濃坂の来歴を読み解く試み。わが国の道路法制と自治制度の変遷を追いかけ、そのうえで兵庫県の道路行政(土木行政)を掘り下げ、但馬地方の国県道の成立過程を検証します。今回は明治初頭から末期まで。全62749文字。 |

|

#176

京都鉄道と南桑煉瓦 補遺 (by nagajis) [ORJ_2101/第176号(2021年1月発行)] 前号記事の続きです。南桑煉瓦の社長・山田理一郎の認めた日記を読み解き、真の「南桑煉瓦像」に迫ります。終章として昨年暮れの亀岡再訪もつけました。この中で大変重要な発見が。 |

|

#175

京都鉄道と南桑煉瓦 (by nagajis) [ORJ_2012/第175号(2020年12月発行)] JR山陰本線京都~園部間の基礎を築いた京都鉄道。その建設に際して使われた煉瓦はいったいどこからやって来たのか? 亀岡市篠町に作られた南桑煉瓦合資会社との関係は? 明治期の鉄道建設をめぐり、重箱の隅をほじくり倒す記事です。 |

|

#166

旧橋紀行 (83)大阪府・大宮橋 (by nagajis) [ORJ_2003/第166号(2020年3月発行)] 大阪府熊取町で発見された希少な橋を紹介。本邦初の鉄道鉄橋・70ftトラスの転用橋です。読者さんから情報をいただいてから、その素性を徹底調査し、現地探訪した挙句に計算したりします(何)。 |

|

|

#160

廃道を読む(51) 煉瓦ヲ読ム 2019 (by nagajis) [ORJ_1909/第160号(2019年9月発行)] 恒例の?煉瓦追及記事です。どこまでどこまでも瑣末です。大阪鉄道の煉瓦記事が多少参考になるかなっていう程度。 |

|

#157

ミニたんさく 大阪窯業セメント専用線 [ORJ_1906/第157号(2019年6月発行)] 近江長岡駅から伊吹山麓の工場まで伸びていた専用軌道の跡を尋ねます。遺構自体はそう大したものはございませんが・・・滅多に見られない?資料をお付けしてます。 |

|

#156

|

|

#154

廃道を読む 「煉瓦工場表」ニ就テ (by nagajis) [ORJ_1903/第154号(2019年3月発行)] 過去に存在した煉瓦工場の操業期間を明らかにする表、全47都道府県分完成を祝って?再説明。あ、やっと50回。 |

|

#147

|

|

#147

付録・関西煉瓦刻印集成2018 [ORJ_1808/第147号(2018年8月発行)] 2018年8月時点で採取・撮影した煉瓦刻印を整理しました。全254点。本編には付属しませんので別途ダウンロードなさってください。 |

|

#146

福知山線旧線の古軌条柵 後編 (by nagajis) [ORJ_1807/第146号(2018年7月発行)] 福知山線廃線敷に残る古レール転用柵を徹底的に調査。後編では武庫川第二橋梁より福知山方の柵を紹介します。 |

|

#145

福知山線旧線の古軌条柵 前編 (by nagajis) [ORJ_1806/第145号(2018年6月発行)] 廃線ハイキングで人気急上昇中の福知山線廃線敷。その脇に残された古レール転用柵に「貴重なもの」を見つけてしまったnagajisがニワカ研究者となって解説します。今回は西宮市域のレール群を。 |

|

#144

安積疎水絵葉書 (by TUKA) [ORJ_1805/第144号(2018年5月発行)] 福島県が誇る近代土木遺産・安積疎水。戦前絵葉書をもとに現況を訪ねます。思いがけない発見あり!(イヤー絵葉書イイデスヨ絵葉書、とジスオが申しておりました) |

|

#136

新聞記事で読む 黎明期の大阪鉄道 [ORJ_1709/第136号(2017年9月発行)] 関西に住む人なら一度はお世話になっていると思われる路線を建設した鉄道会社。当時の新聞記事からその工事や会社風評などを拾って紹介します。 |

|

#130

廃道を読む(47)1 徳島県板野郡瀬戸町ノ煉瓦製造業遺構トほふまん窯ニ就テ (by nagajis) [ORJ_1703/第130号(2017年3月発行)] 徳島県徳島市瀬戸町(旧板野郡瀬戸町)で見つけた煉瓦製造に関する遺構を紹介。ちょっとだけルポ風です。ホフマン窯のくどい解説もあり。 |

|

#127

廃道を読む(46) 中部地方煉瓦工場表ヲ作成セシ事 (by nagajis) [ORJ_1612/第127号(2016年12月発行)] 愛知県岐阜県三重県福井県の煉瓦工場表を作成しました。余談をつけたせいで発行が遅れたのです。申し訳ありません。 |

|

#124

関西煉瓦刻印集成2016 [ORJ_1609/第124号(2016年9月発行)] あまりに大きくなったので「別冊付録」にしました。今回より一煉瓦一ページとし見やすくなりました(多分)。耐火煉瓦にいくつか追記あり。 |

|

#117

廃道を読む(44) 中国四国煉瓦工場表ヲ作成セシ事 (by nagajis) [ORJ_1602/第117号(2016年2月発行)] タイトル/オンリーでも通用する内容です。要するに表を作りました、苦労しましたという話。 |

|

#111

|

|

#100

「日本の廃道」総目次 創刊号~第100号 [ORJ_1408/第100号(2014年8月発行)] 第1号から第100号までの記事目次です。ORJ_xxxxフォルダと同じ階層に置き、開いて、記事名をクリックすると該当記事を表示します(該当記事をダウンロードしていない場合はブラウザでダウンロードページを開いてくれるというおせっかい機能つき)。詳しい使い方は1ページ目をご参照ください。 |

|

#100

|

|

#97

|

|

#97

オブデータ集 第5回 関西煉瓦刻印集成 2014 (by nagajis) [ORJ_1405/第97号(2014年5月発行)] 昨年6月の記事のアップデートです。兵庫県印南郡の煉瓦工場の刻印を多数収録! |

|

#97

夢幻の道を追う 第十一回 福島県の未成線を読む (by TUKA) [ORJ_1405/第97号(2014年5月発行)] 昭和11年に刊行された鉄道資料(の復刻版)から、福島県下の未成鉄道を探ります。 |

|

#93

勝手に奈良県近代化遺産総合調査月報 2013年8月〜2014年1月 (by nagajis) [ORJ_1401/第93号(2014年1月発行)] 近遺調の残りの日々を書きました。これにておしまい!(のはず) |

|

#93

絵葉書でマナブ橋の形式 (2)ダブルワーレントラス(直弦・下路) [ORJ_1401/第93号(2014年1月発行)] 絵葉書に写された橋を使って橋の形式を紹介する記事です。今回はダブルワーレントラス。変化球のつもりじゃないんです! ワーレントラスの絵葉書持ってなかったんです! |

|

#92

明治期の万世大路・大平宿 (by TUKA) [ORJ_1312/第92号(2013年12月発行)] 万世大路の開削に伴い拓かれた大平宿(おおだいらじゅく)。その在りし日の姿を、資料から読み解き、再現します。 |

|

#92

絵葉書でマナブ橋の形式 (1)プラットトラス(直弦・下路) (by 受付) [ORJ_1312/第92号(2013年12月発行)] 新しく始めたミニコーナーです。橋の絵葉書を使って橋梁形式の紹介をしていきます。今回は三重県参宮急行電鉄の汐合橋をもとにプラットトラスを取り上げました。月イチページでちまちま進めますので気が向いたら読んで下さい。 |

|

#87

|

|

#86

オブデータ集(3) 関西煉瓦刻印集成2013 (by nagajis) [ORJ_1306/第86号(2013年6月発行)] 関西地方で見られる煉瓦刻印を集めました! さまざまな文献を駆使して会社名、存続期間まで突き止めたものもあります。煉瓦刻印研究のお供に!街歩きのお供に!__more__収録刻印泉布観使用煉瓦(江川某)泉布観使用煉瓦(杉本某) 阪府授産所(和文)阪府授産所(英文)若井煉瓦(英文)若井煉瓦(和文)成金商社川口雑居地煉瓦壁(“○”)“○”刻印“○”刻印大阪窯業“堺煉化石”刻印堺煉瓦丹治煉瓦(明治期)丹治煉瓦(大正期)“ ”刻印第一煉瓦製造会社?岸和田煉瓦岸和田煉瓦(“岸×泉”) 芝山トンネル星刻印.JR 東海道線新庄第二用水路橋梁堺附洲煉瓦日本煉瓦貝塚煉瓦貝塚煉瓦?(“井+K”) 樽井煉瓦(“TALUI GO.”)樽井煉瓦化粧煉瓦樽井煉瓦(“タ二”)樽井煉瓦“耳付二重丸”刻印“--”刻印阪急桜井分譲地排水溝(“ロ”)阪急岡町分譲地排水溝(“リ”)岡町分譲地縁石(“九”) 豊中市北桜塚住宅壁(“逆ロ”)“三ツ矢”刻印“○5”刻印“K3”刻印“8”刻印“□1”刻印“□7”刻印“□8”刻印“2”刻印“T”刻印桜塚高校塀(伊丹煉瓦?) 和泉煉瓦“井桁+丸”刻印JR東海道線福島近傍転石南海木津川駅転石“山”刻印三和煉瓦?山陽煉瓦松本煉瓦松本煉瓦(“○M”)東亜煉瓦下野煉化?掻き目奈良少年刑務所琵琶湖疏水事務所煉瓦工場 関西煉瓦会社?朝日窯業大和煉瓦小島煉瓦?吉野煉瓦?吉野煉瓦?奈良陸軍連隊建物JR和歌山線住川踏切付近の井筒“小口JIS ”刻印不明刻印“TS ”刻印“<”刻印“逆F ”刻印“十”刻印“○八”刻印“○S ”刻印栃原隧道東口(“B”)栃原隧道東口陽和建設倉庫陽和建設倉庫“セ”刻印JR福知山線旧線野田尾トンネル転石JR 福知山線旧線野田尾トンネル転石JR 福知山線旧線野田尾トンネル転石神瀬橋(脇谷橋)舟木橋橋脚中井商店工場壁讃岐煉瓦江州煉瓦“三本線”刻印大阪窯業舗装煉瓦大阪窯業耐酸煉瓦備前陶器?品川白煉瓦三石耐火煉瓦貞徳舎貞徳舎大阪窯業丸三耐火煉瓦加藤耐火煉瓦大正耐火工業?三和煉瓦三和煉瓦(耐火煉瓦)(“井+STR”)桜井市初瀬の練炭窯耐火煉瓦中部耐火煉瓦“CT ”刻印耐火煉瓦“TAR ”刻印耐火煉瓦“山菱”刻印耐火煉瓦四条交番前植込壁(“井+KTK”) |

|

#86

廃道を読む(39) 煉瓦刻印ヲ読ム (by nagajis) [ORJ_1306/第86号(2013年6月発行)] 「関西煉瓦刻印集成」の解説の意味も込めて作成しました。「関西煉瓦刻印集成」を読んで製作過程が気になった方、煉瓦のことを調べてみようと思った方はどうぞ。 |

|

#85

セピア色のポートレート (8)北山索道・白川又索道絵葉書 (by 受付) [ORJ_1305/第85号(2013年5月発行)] 奈良県上北山村と三重県尾鷲市を結んだ長大索道・北山索道と、上北山村白川又から製板材を運び出していた白川又索道。大正8年開通のこの索道の、珍しい絵葉書です! |

|

#83

オブデータ集第2回 道路統計年報から「酷道」を読み取る《後編》 (by ヨッキれん) [ORJ_1303/第83号(2013年3月発行)] 前号の《前編》の続きです。道路統計書を駆使して「酷道」の実体に迫ります。 |

|

#82

オブデータ集 第1回 道路統計年報から「酷道」を読み取る 《前編》 (by ヨッキれん) [ORJ_1302/第82号(2013年2月発行)] 今号から始まる新企画です。道路マニアのためのデータ集! 第一回前編は「道路統計書」から国道の未開通区間距離の変遷等を読み解きます。 |

|

|

#75

|

|

#75

セピア色のポートレート(4) 明治神宮外苑の アスファルト舗装 (日本石油株式会社記念絵葉書) (by 受付) [ORJ_1207/第75号(2012年7月発行)] 日本最初の本格的なアスファルト舗装を記念する絵葉書を発見しました〜。 |

|

#75

二つの資材搬入路 〜長殿発電所はいかにして作られたか・序〜 [ORJ_1207/第75号(2012年7月発行)] 大正末から昭和初期にかけて、奈良県吉野郡の山中で行なわれた発電所工事にまつわる道を探究します。 |

|

#75

|

|

#73

夢幻の道を追う第十回 阿仁隧道 (前編) (by ヨッキれん) [ORJ_1205/第73号(2012年5月発行)] 戦前書籍に長760mと記された長大隧道。調べてみると実は……2kmを超える超レコード隧道だった! 前編ではその生い立ちに迫ります。 |

|

#70

|

|

#69

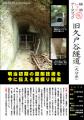

隧道レッドデータブック(40) 氷坂隧道(福井県) [ORJ_1201/第69号(2012年1月発行)] 福井県丹生郡の旧廃隧道シリーズ。忘れられた明治隧道と、その工事記録を紹介。工費1万2000円弱の内訳が詳しくわかります。 |

|

#69

|

|

#69

|

|

#68

|

|

#65

|

|

#65

|

|

#63

解題 安治川河底隧道工事資料 補遺(by nagajis) [ORJ_1107/第63号(2011年7月発行)] 第61号掲載の「解題 安治川河底隧道工事資料」の補足記事。大阪市土木部道路橋梁課で頂いた図面等から建屋の中身に迫る。 |

|

#63

特濃!廃道あるき 第三四回 上高地乗鞍スーパー林道[C区間](前編) 附 森林開発公団概説 (by ヨッキれん) [ORJ_1107/第63号(2011年7月発行)] 平成14年から通行止めになったままの上高地乗鞍スーパー林道(C区間)を探索。今回はスーパー林道の生みの親・森林開発公団の歴史を振り返ります。 |

|

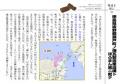

#61

解題 安治川河底隧道工事資料 (by nagajis) [ORJ_1105/第61号(2011年5月発行)] ORJ第23号TRDBで紹介した安治川河底隧道。新たに見つかった工事記録(公文書)からその真の姿を探ります。自称「究極の誰得記事」。 |

|

#61

解題 安治川河底隧道工事資料 (by nagajis) [ORJ_1105/第61号(2011年5月発行)] 「廃3」にも掲載した一般図の変遷についてです。紙面では紹介し切れなかった細部をご紹介します!__more__設計図の一部を新たにトレースして細部まで検討できるようにしました(無料公開版ではそのうちの3点を掲載しています)。本編ではその他にも行政文書から判明した新事実を多数紹介しています。お気に召しましたらぜひ本編をお求めください。 |

|

#58

夢幻の道を追う 第五回 野蒜港〜明治期の交通網構想とその変遷〜 [ORJ_1102/第58号(2011年2月発行)] 明治初期に計画されていた、野蒜港を中心とする交通網構想について。後半の表がキモです。 |

|

#51

|

|

|

#49

夢幻の道を追う 第二回 大峰電気鉄道 (by nagajis) [ORJ_1005/第49号(2010年5月発行)] 奈良県吉野郡に計画され却下となって実現しなかった軽便鉄道を紹介。県に提出された起業目論書、概算書、予想線図、県の審査過程等、申請がどのようにして却下されていったかがわかります。 |

|

#47

廃道を読む(37)『村田鶴』ヲ読ム (by nagajis) [ORJ_1003/第47号(2010年3月発行)] 名隧道の数々を設計した滋賀県技師・村田鶴の経歴を追う。今回は仕事をともにした人々や埼玉県・滋賀県の土木行政史的なところを。 |

|

#45

|

|

#45

【新企画】夢幻の道を追う 第一回 中央自動車道 (by ヨッキれん) [ORJ_1001/第45号(2010年1月発行)] 廃れた道が好きならば、計画で終わった儚い道にも愛を! 未成・計画に終わった道を紹介する新企画、第一回目は中央自動車道の誕生秘話に迫ります。 |

|

#45

|

|

#44

大台林業軌道探索OFF報告 資料編 (by nagajis) [ORJ_0912/第44号(2009年12月発行)] 11月22日、23日に行なわれたOFFの報告・前編。大台ヶ原の開拓史や軌道に関する情報をまとめたものです。 |

|

#40

|

|

#39

|

|

#38

峠データベースマニュアル [ORJ_0906/第38号(2009年6月発行)] 公式サイトに峠データベースがオープンしました。その使い方をまとめたマニュアルです。 (統合版には含まれていません。別途ダウンロードしてください) |

|

#34

廃道を読む(34) 「工事タイムス」ヲ読ム [ORJ_0902/第34号(2009年2月発行)] 『工事画報』工事タイムスのテキスト化を終えwiki化しました。記事としてはほとんど内容がありません・・・。むしろwikiを見てください。(nagajis) |

|

#33

廃道を読む(33) 『工事タイムス』ヲ読ム 参 (by nagajis) [ORJ_0901/第33号(2009年1月発行)] 今回も『工事画報・工事タイムス』の入力経過報告です。次回には終わります・・・。 |

|

#32

廃道を読む(32) 『工事タイムス』ヲ読ム 弐 (by nagajis) [ORJ_0812/第32号(2008年12月発行)] 工事画報の一記事『工事タイムス』をテキスト化する試み。2年分しか進みませんでした...結構大変なのです(泣言をいうな>nagajis) |

|

#31

廃道を読む(31) 『工事タイムス』ヲ読ム 壱 (by nagajis) [ORJ_0811/第31号(2008年11月発行)] 「土木建築工事画報」の小コーナーをテキスト化していきます。今回は大正15年から昭和3年まで。以降しばらくこの企画が続きます。 |

|

#31

|

|

#30

廃道を読む(30) 『土木史研究講演集』メモ (by nagajis) [ORJ_0810/第30号(2008年10月発行)] 日本土木学会土木史研究会の講演論文(土木学会付属図書館webサイトで公開中)のメモ。一種のリンク集です。 |

|

#29

廃道を読む(29) 村田鶴ヲ読ム 参 (by nagajis) [ORJ_0809/第29号(2008年9月発行)] シリーズ第3弾。思わぬ支援で徐々に明らかになっていく村田像と、さらに深まる謎・・・。大阪、滋賀、果ては埼玉とその先まで、果てしない彷徨の記録。 |

|

#28

廃道を読む28 村田鶴ヲ読ム 弐 (by nagajis) [ORJ_0808/第28号(2008年8月発行)] 栄光なき天才・村田鶴に迫るシリーズ第2弾。今回は県報・官報などから読み取れた村田像のまとめ。相変わらず謎は解けないままですが…。 |

|

#27

廃道ヲ読ム27 村田鶴ヲ読ム 壱 (by nagajis) [ORJ_0807/第27号(2008年7月発行)] 滋賀県の名隧道群を設計した不出世の技師・村田鶴に迫るシリーズ。第一回は村田の作品群を紹介。 |

|

#25

|

|

#24

廃道を読む (24)地図記号ヲ読ム 前編 (by nagajis) [ORJ_0804/第24号(2008年4月発行)] 旧版地形図の地図記号の変遷を紹介します。あると便利(かも知れない)な地図記号一覧表つき。 |

|

#23

昭和50年前後の安治川隧道内部写真 [ORJ_0803/第23号(2008年3月発行)] 大阪市建設局道路課橋梁担当の御好意により、廃止される直前の昭和50年前後に撮影された隧道内部の写真を入手しました。隧道内だけでなく、建屋内部の巻上機や送風機など非公開区画の写真も多数。 |

|

#23

廃道を読む(23) 参考文献ヲ読ム web版 (by nagajis) [ORJ_0803/第23号(2008年3月発行)] インターネット上で参照できる一次資料を集めたブックマーク。遠くになってしまった明治・大正・昭和初期に、ネットでどこまで迫れるか?(っていうのは大げさか)。サイトやblogのネタ元に、また便利な地図サイトの紹介もありマス。 |

|

#22

廃道を読む(22) ねじりまんぽ礼讃 by nagajis [ORJ_0802/第22号(2008年2月発行)] 鉄道における煉瓦構造物の一大特異点である「ねじりまんぽ」にずんずん迫ってみようという回。迫り過ぎて作図法とかヴォールト端処理の違い考だとか明後日のほうばかり向いているのはいつものことです。 |

|

#21

廃道を読む (21) 竹筋コンクリートニ就テ [ORJ_0801/第21号(2008年1月発行)] by nagajis。竹筋コンクリートに関する覚え書き。残念ながら現物の写真はありません。おもに竹筋コンクリートの性質や製法などについてをまとめています。 |

|

#19

廃道を読む(19) 「地方通信ヲ読ム」後編 [ORJ_0711/第19号(2007年11月発行)] 「道路の改良」の一企画をテキスト化する試み、ようやく終了。Wikiあります。 (by nagajis) |

|

#18

|

|

#18

|

|

#17

|

|

#17

廃道を読む(17)「地方通信」ヲ読ム 前編 [ORJ_0708/第17号(2007年8月発行)] 「道路の改良」の地方通信欄をテキスト化する試み。入力中に見つけたコネタ情報をいくつか。 |

|

#15

廃道を読む(15) 明治・大正・昭和初期ノ林道ニ就テ [ORJ_0704/第15号(2007年4月発行)] 国有林林道の諸規程から戦前の林道の姿を読み説く。「笠取へ」連動企画。 |

|

#14

廃道を読む(14) 「標高二千尺以上ノ峠」ノ今ヲ探ル [ORJ_0702/第14号(2007年2月発行)] 明治19年刊「日本帝国形勢総覧」にある峠リストをもとに、それらがいまどうなっているかを机上調査。 |

|

#13

|

|

#12

|

|

#10

廃道を読む (10) 橋ノ形式ト名称ニ就テ (by nagajis) [ORJ_0606/第10号(2006年6月発行)] 橋の形式名称をとことん図説。プレートガーター・ラチスガーター・突桁式(堀式)・スキュートラス・ゲルバートラス・プラットトラス・ワーレントラス・ボーストリングトラス・バートラス・ハウトラス・ホイップルトラス・フィンクトラス・キングポストトラス・クイーンポストトラス・ペチット(分格)トラス・ラチストラス・レンチキュラートラス・ケロッグトラス・Kトラス。ソリッドリブアーチ・スパンドレルブレースドアーチ・バランスドアーチ・タイドアーチ・ローゼアーチ・メラン式RCアーチ・竹筋アーチ・πラーメン・方丈ラーメン・フィーレンディール・RCラーメン・吊橋・跳上式/旋回式/昇降式/引出式の各可動橋。 |

|

#9

廃道を読む (9) 峠名彙集 (by nagajis) [ORJ_0604/第9号(2006年4月発行)] 峠の名前には越える人の思い・拓いた人々の言語感覚が込められている。峠の名前から失われてゆくいにしえを見い出そうという企画。ホントは峠名由来の羅列なんだけれど。 |

|

#8

廃道を読む (8) 隧道詳説四【コンクリート隧道】 (by nagajis) [ORJ_0602/第8号(2006年2月発行)] 大正から昭和にかけて爆発的に普及したコンクリート。その性質と現存するコンクリート隧道、巻立て技術の蘊蓄を紹介。 |

|

#7

単発企画 上田口隧道調査 補遺 [ORJ_0601/第7号(2006年1月発行)] 第3号で調査した奈良県室生郡榛原町の上田口隧道について、追加の文献調査の報告。奈良県立図書館に決定的な情報が・・・! |

|

#7

付録 隧道データベースマニュアル [ORJ_0601/第7号(2006年1月発行)] 本サイト隧道データベースの使い方マニュアル。記述が古くなっていますので、マニュアルとしてご利用の方は上記サイトの「使い方」からダウンロードしてください。 |

|

#7

廃道を読む (7) 隧道詳説参【煉瓦隧道】 (by nagajis) [ORJ_0601/第7号(2006年1月発行)] 旧隧道の華・煉瓦隧道を取り上げる回。レンガの積み方や煉瓦巻きの技法なども紹介する。 |

|

#6

廃道を読む (6) 隧道詳説弐【石隧道】 (by nagajis) [ORJ_0512/第6号(2005年12月発行)] 西洋技術の導入で広まった煉瓦製鉄道トンネルに対し、どこか純日本風な面影を残す石隧道。その不思議と魅力に迫る。 |

|

#5

廃道を読む (5) 隧道詳説壱【素掘隧道】 (by nagajis) [ORJ_0511/第5号(2005年11月発行)] 道路隧道をヴォールト構造別に読み説く「隧道4部作」の1。一見すると何気ない穴に見える素堀り隧道にも、さまざまなインフォメーションが潜んでいます。 |

|

#5

寄稿 コウモリ生息地として見る廃隧道 (by 橋本肇) [ORJ_0511/第5号(2005年11月発行)] 身近なようで意外に知られていないコウモリの生態を紹介し、その生息地として隧道を捉える“こうもりすと”橋本氏の寄稿。新しい視点が得られる企画です。 |

|

#4

|

|

#3

廃道を読む (3) 峠ニ関スル二、三ノ極私的考察・壱 (by nagajis) [ORJ_0509/第3号(2005年9月発行)] モータリゼーションの陰で存在そのものが消えて行こうとしている「峠」。峠の名前や命名規則などから昔を読解く。 |

|

#2

廃道を読む (2) 道路隧道概史並ニ希有ナル隧道ノ例 (by nagajis) [ORJ_0508/第2号(2005年8月発行)] 道路隧道の歴史をごく粗く浚えた企画。現存最古級の隧道を一挙紹介(写真あり)。 |

|

#1

廃道を読む(1) 近代土木遺産ト云フ概念ニ就テ (by nagajis) [ORJ_0507/第1号(2005年7月発行)] 廃道に光明をもたらす(かも知れない)近代土木遺産という考え方について紹介。 |

土木遺産

|

#208

|

|

#206

旧橋紀行 (95)滋賀県・河村協の竹筋床版橋<br>(by nagajis) [ORJ_2410/第206号(2024年10月発行)] 昭和14年に滋賀県技手・河村協氏が架設した竹筋床版橋を尋ねます。国内に作られた竹琴構造物の一覧と河村氏年譜つき。 |

Warning: Division by zero in /virtual/orj/public_html/ORJ_1105/linearnotes.php on line 255

|

|

#201

隧道レッドデータブック (58) 横山隧道・佐和山隧道(滋賀県) [ORJ_2312/第201号(2023年12月発行)] 開通から100周年を迎えた横山隧道と、その兄弟隧道ともいえるもう一つの煉瓦隧道・佐和山隧道を紹介します。建設経緯の決定版。 |

|

#200

徹底追求。 東海道線の煉瓦。 第五回。(by nagajis) [ORJ_2310/第200号(2023年10月発行)] 東海道線に使われた煉瓦をとことん追求する企画。今回は愛知県下・静岡県下への遠征を通して“○+英字”印の謎に迫ります。 |

|

#196

徹底追求。東海道線の煉瓦 第一回 (by nagajis) [ORJ_2302/第196号(2023年2月発行)] 東海道線建設に使われた煉瓦の素性を探った彷徨の報告。第一回目は昨年夏の静岡遠征を中心に。 |

|

#188

旧橋紀行 (93)愛知県・向野橋(元 京都府・保津川橋梁) (by nagajis) [ORJ_2203/第188号(2022年3月発行)] かつて京都鉄道の橋梁として架けられ、のちに跨線橋に転用されたトラス桁を訪ねます。 |

|

#182

旧橋紀行(91) 兵庫県・神戸市水道の水路橋 [ORJ_2109/第182号(2021年9月発行)] 明治33年から供用を開始し、幾度も拡張を重ねた神戸市上水道の施設群。このなかから明治期・大正期に建造された水路橋を紹介します。 |

|

#178

豊岡・城崎散歩 後編:城崎と鋳物師戻峠 (by nagajis) [ORJ_2103/第178号(2021年3月発行)] 兵庫県の北の端、但馬地域をうろついています。今回は城崎周辺の物件を紹介。明治荷車道・鋳物師戻峠を越えます。 |

|

#177

豊岡・城崎散歩 前編:大豊岡構想を尋ねて (by nagajis) [ORJ_2102/第177号(2021年2月発行)] 大正時代に構築された市街地、かつて存在したという煉瓦工場、選奨土木遺産になったばかりの水道施設群……。そんなこんなを見に行くために、豊岡市に行ってきました。今回は前半戦、旧豊岡市の市域までです。 |

|

#171

舞鶴要塞をゆく 第四回・金岬砲台 (by nagajis) [ORJ_2008/第171号(2020年8月発行)] 舞鶴要塞訪問記第四弾。24センチカノン砲砲台だった金岬砲台を訪れます。砲台の話よりも軍道に残るCアーチと煉瓦の話に大半を割いてます。。。 |

|

#166

旧橋紀行 (83)大阪府・大宮橋 (by nagajis) [ORJ_2003/第166号(2020年3月発行)] 大阪府熊取町で発見された希少な橋を紹介。本邦初の鉄道鉄橋・70ftトラスの転用橋です。読者さんから情報をいただいてから、その素性を徹底調査し、現地探訪した挙句に計算したりします(何)。 |

|

#164

|

|

#162

定点観測#21 軍港・舞鶴の旧隧道(by nagajis) [ORJ_1911/第162号(2019年11月発行)] 舞鶴市街の旧隧道を再訪しましたので、5年前の写真と比較して定点観測します。定点観測の必要のない物件も・・・。 |

|

#159

|

|

#158

売間九兵衛の夢の跡 -栗田隧道前史- (by nagajis) [ORJ_1907/第158号(2019年7月発行)] 京都府宮津市の有名物件・栗田隧道。その建設の呼び水となった道路改修の痕跡を求めて低山徘徊します。 |

|

#157

喪われた道の物語 第十一回 大手橋(京都府宮津市) (by nagajis) [ORJ_1906/第157号(2019年6月発行)] 明治22年に全開通した京都宮津間車道のハイライト・大手橋。その喪失と「喪失した後」の話です。宮津市域の兄弟石橋もあわせてご紹介。 |

|

#155

定点観測#19 明治神宮外苑 (by nagajis) [ORJ_1904/第155号(2019年4月発行)] 以前絵葉書で紹介し、読者さんからも写真をいただいていた、現存最古のアスファルト舗装。昨年11月に近くを通る機会がありましたので訪問してみました。建造年から数えれば93年間隔の定点観測! |

|

#151

越美国境をゆく 〜油坂峠旧道と三つの隧道をめぐる彷徨~(前編) (by nagajis) [ORJ_1812/第151号(2018年12月発行)] 法善壁との出会いをきっかけに、岐阜県と福井県の境、油坂峠の周辺をうろついてきました。前編は街道の来歴紹介と油坂峠旧道を。 |

|

#151

隧道レッドデータブック(55) 愛宕隧道(東京都) (by nagajis) [ORJ_1812/第151号(2018年12月発行)] 体と復興事業の一環として建造された大断面の道路隧道。工法の解説(正)あり。坑道埋戻しに使ったコンクリートブロックはインバートに転用されてたりシます。 |

|

#148

旧橋紀行(76) 和歌山県・小田井用水 龍之渡井 [ORJ_1809/第148号(2018年9月発行)] 和歌山県は紀ノ川の北岸一帯を潤す小田井用水。そこに残る土木遺産のひとつ・龍之渡井を訪ねました。その構造の妙に迫ります。 |

|

#146

旧橋紀行(75) 和歌山県/奈良県・紀和鉄道落合川橋梁 (by nagajis) [ORJ_1807/第146号(2018年7月発行)] 県境の川に架かる煉瓦アーチ橋。こんなものがあるなんて! と驚いた物件でございます。 |

|

#144

安積疎水絵葉書 (by TUKA) [ORJ_1805/第144号(2018年5月発行)] 福島県が誇る近代土木遺産・安積疎水。戦前絵葉書をもとに現況を訪ねます。思いがけない発見あり!(イヤー絵葉書イイデスヨ絵葉書、とジスオが申しておりました) |

|

#137

|

Warning: Division by zero in /virtual/orj/public_html/ORJ_1105/linearnotes.php on line 255

|

|

#124

旧橋紀行(65) 和歌山県/兵庫県 由良要塞のコンクリートアーチ橋群 (by nagajis) [ORJ_1609/第124号(2016年9月発行)] 由良要塞周辺に残るコンクリートアーチのうち、現存最古のCアーチである可能性の高いものを紹介します。推測が正しければ明治31年頃竣工! |

|

#121

阿武隈川・「横塚の陸堤防」跡を歩く (by TUKA) [ORJ_1606/第121号(2016年6月発行)] TUKA氏による阿武隈川改修シリーズ第3弾。名前だけが伝わっている謎の水利土木遺構・陸堤防。わずかな情報を頼りに現地へ行ってみると……。 |

|

#119

|

|

#119

由良要塞をゆく 第6回 大川山堡塁・同交通路、深山火薬本庫 [ORJ_1604/第119号(2016年4月発行)] 和歌山県深山地区に残る要塞遺構を訪ねます。眠っていた旧々道に遭遇したり、古いアーチ橋に遭遇したりと、要塞遺構以外の発見が多かった探索です。 |

|

#114

|

|

#112

定点観測 #9 中津高架橋 (by nagajis) [ORJ_1509/第112号(2015年9月発行)] 耐震化工事とそれに伴う退去要請で揺れる中津高架橋。そうなる前の頃から、道路占用許可が切れて1年強が経った今日までの変化を記録します。 |

|

#94

|

|

#91

寄稿 那須疏水を歩く (by のぶっち) [ORJ_1311/第91号(2013年11月発行)] 栃木県那須野ヶ原に明治中期に開鑿された灌漑水路を尋ねて歩く意欲作。第一回目は導入編として疏水の紹介などをします。 |

|

#85

勝手に奈良県近代化遺産総合調査月報 2013.5. (by nagajis) [ORJ_1305/第85号(2013年5月発行)] 2013年4月分の月報です。だんだん落ち穂拾いが本格化してきました……新しいネタ探して来なければ。__more__ |

|

#83

旧橋紀行 (48)奈良県御所市・端駈橋 (by nagajis) [ORJ_1303/第83号(2013年3月発行)] 奈良県続きでゴメンナサイ。御所市にある戦前のRCアーチ橋を紹介します。奈良県の古道の概説もあり。 |

|

#80

勝手に近遺調月報 2012.12. (by nagajis) [ORJ_1212/第80号(2012年12月発行)] 水面下でまだまだ続いています。今回は畝傍山にある井戸跡や天川村の遺構群(洞川電気索道、大峯索道、鉱山)を見てきました。 |

|

#61

解題 安治川河底隧道工事資料 (by nagajis) [ORJ_1105/第61号(2011年5月発行)] 「廃3」にも掲載した一般図の変遷についてです。紙面では紹介し切れなかった細部をご紹介します!__more__設計図の一部を新たにトレースして細部まで検討できるようにしました(無料公開版ではそのうちの3点を掲載しています)。本編ではその他にも行政文書から判明した新事実を多数紹介しています。お気に召しましたらぜひ本編をお求めください。 |

|

#61

解題 安治川河底隧道工事資料 (by nagajis) [ORJ_1105/第61号(2011年5月発行)] ORJ第23号TRDBで紹介した安治川河底隧道。新たに見つかった工事記録(公文書)からその真の姿を探ります。自称「究極の誰得記事」。 |

|

#44

|

|

#44

探訪 近代土木遺産 (6)洛北発電所(京都府) (by nagajis) [ORJ_0912/第44号(2009年12月発行)] 掲示板にいただいた情報をもとに、京都北山へ隧道探しに行ってきました。その報告でーす。 |

|

#39

隧道レッドデータブック(33) 佐和山隧道(滋賀県) [ORJ_0907/第39号(2009年7月発行)] 扁額についての考察と5月末に開催したミニOFFのミニ報告。ちなみにトップ画像は夏の夜中に撮影しました。 |

|

#36

隧道レッドデータブック(30) 松坂隧道(徳島県) [ORJ_0904/第36号(2009年4月発行)] 確認されているなかでは国内最古となる道路用コンクリート隧道・松坂隧道。地元新聞で取り上げられた記念に、改めて記事にしました。 |

|

#32

旧橋紀行(25) 三重県・六把野井水拱橋 (by nagajis) [ORJ_0812/第32号(2008年12月発行)] 日本最大・最鋭・唯一のコンクリート製ねじりまんぽ・六把野井水拱橋(ろっぱのいすいきょうきょう)にずーむ・いん。おかしなテンションで古い橋を愛でる!(あれそんな企画でしたっけ) |

|

#32

隧道レッドデータブック(27) 横山隧道(滋賀県) (by nagajis) [ORJ_0812/第32号(2008年12月発行)] 大正末期の煉瓦積み隧道。未改修で残る坑道アーチと扁額の謎に迫ります。 |

|

#31

旧橋紀行(24) 愛知県・城嶺橋 (by nagajis) [ORJ_0811/第31号(2008年11月発行)] 理屈は脇においといて、見事なディテールのRC橋・城嶺橋に萌えます。ちょっとだけデザイン変わりました。 |

|

|

#31

隧道レッドデータブック(26) 旧・長野隧道 (by nagajis) [ORJ_0811/第31号(2008年11月発行)] 総石造りの道路隧道・旧長野隧道をピックアップ。内部のようすもつぶさに紹介します。 |

|

#30

探訪 近代土木遺産(5) 中央本線の煉瓦トンネル群とその再生活動 (by nagajis) [ORJ_0810/第30号(2008年10月発行)] 旧国鉄中央本線の愛知県/岐阜県境に残る旧線跡には明治33年竣工の煉瓦トンネル群。そのを再生しているしようという試みを取材しました。 |

|

#26

隧道レッドデータブック(21) 逢坂山トンネル(滋賀県) (by nagajis) [ORJ_0806/第26号(2008年6月発行)] 日本最初の山岳トンネル、そして初めて日本人技師の手だけで作られた長大隧道である逢坂山トンネルを取り上げます。 |

|

#26

探訪 近代土木遺産(4) 毛馬洗堰・毛馬閘門(by nagajis) [ORJ_0806/第26号(2008年6月発行)] 大阪市が水の都として発展した影の立役者たる毛馬閘門・毛馬洗堰、ついでに淀川改修にまつわるいろいろを取り上げます。ふだん見慣れたものの背後関係や現地の姿からは想像しにくい事柄を一生懸命解説しましたので、どうぞ読んでくださいm(_ _°)m |

|

#24

探訪 近代土木遺産 (3)湊川隧道(兵庫県) (by nagajis) [ORJ_0804/第24号(2008年4月発行)] 「明治神戸市三大事業」の一つとして建設された河川隧道・湊川隧道を探訪します。隧道よりもその中で行なわれたコンサートの観覧報告がメインかも。 |

|

#23

猪名川水力電気・出合発電所水路遺構について 補遺 [ORJ_0803/第23号(2008年3月発行)] 前号、前々号で紹介した発電所水路遺構の追加調査報告。発電所の上にあった第五隧道と水圧管周辺を探ってきました。案外たくさん残っています。 |

|

#23

探訪 近代土木遺産(2)琵琶湖疏水 (by nagajis) [ORJ_0803/第23号(2008年3月発行)] 近畿産業考古学会(KINIAS)見学会で琵琶湖疏水をウォーキングしてきました。その時の写真をもとに琵琶湖疏水(第一疏水)を偏く紹介します。 |

|

#22

猪名川水力電気・出合発電所水路遺構について by nagajis [ORJ_0802/第22号(2008年2月発行)] 前号の「一庫ダム 第3の穴」続編。第3どころか第4第5第6……と出てきて拾集がつかなくなった、というのは半分冗談として、これらの穴全体を水路遺構として見直してみようという企画です。 |

|

#21

探訪 近代土木遺産 (1)大谷川隧道 [ORJ_0801/第21号(2008年1月発行)] by 福岡の自転車乗り。廃道にこだわらない近代土木遺産の探索記コーナーということで新設の企画です。佐賀県の水路隧道・大谷川隧道を紹介します。 |

|

#21

|

|

#10

隧道レッドデータブック (8) 狼川トンネル (by nagajis) [ORJ_0606/第10号(2006年6月発行)] 数少なくなった旧東海道線のトンネル遺構のひとつ、狼川トンネルをピックアップ。変型ねじりまんぽのねじれ具合を子細に紹介。 |

|

#8

旧橋紀行 (4) 旧関西鉄道の煉瓦橋梁とその仲間たち (by nagajis) [ORJ_0602/第8号(2006年2月発行)] 滋賀県湖南市のJR草津線沿線に残る、関西鉄道時代の煉瓦橋梁群を紹介。一つひとつが異なる意匠をもつ橋梁が飽きさせない。小さな暗渠にも手を抜かないところに明治の技術者魂を見た!? |

|

#8

|

|

#7

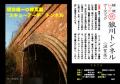

隧道レッドデータブック (7) 林田隧道(兵庫県) (by nagajis) [ORJ_0601/第7号(2006年1月発行)] 現存最古と目される石積ポータルの旧隧道。掘削工事の成りゆきを物語る文献資料つき。 |

|

#5

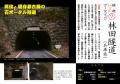

隧道レッドデータブック (5) 旧久戸谷隧道(大分県) (by nagajis) [ORJ_0511/第5号(2005年11月発行)] 明治6年竣工当時の姿をほぼ100%残す希有な隧道。掘削跡と導坑跡から当時の掘削技術や開通の瞬間まで読み取ってみる。 |

|

#5

旧橋紀行 (2) 明治橋(愛媛県) (by マフラー巻き) [ORJ_0511/第5号(2005年11月発行)] 県下に残る現役最古の下路タイドアーチをマフラー巻き氏が紹介。愛媛県は初期のRC橋が多く残るところです。 |

|

#5

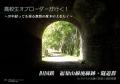

寄稿 高校生オブローダーが行く! 旧国鉄福知山線廃線跡・隧道群 (by おかも) [ORJ_0511/第5号(2005年11月発行)] 旧福知山線廃線跡を多数の写真でルポルタージュbyおかも氏。一度は行ってみたかった方、多いのでは? 大変参考になりますよ。 |

|

#5

旧橋紀行 (3) 田丸橋 (愛媛県) (by マフラー巻き) [ORJ_0511/第5号(2005年11月発行)] 南予地方独特の屋根付き橋から田丸橋をピックアップ。長閑な空気をお楽しみください。(by マフラー巻き氏) |

|

#4

明治隧道project@兵庫縣 [ORJ_0510/第4号(2005年10月発行)] 明治時代に少なくとも358作られたという道路隧道。その所在地は? 現況は? 旧版地形図や文献情報を駆使して100年前を探る! |

|

#4

隧道レッドデータブック (4) 旧池田隧道(和歌山県) (by nagajis) [ORJ_0510/第4号(2005年10月発行)] 明治19年竣工の煉瓦隧道・旧池田隧道(和歌山県)をフィーチャー。フランス積みの坑口が美しい廃隧道です。 |

|

#2

隧道レッドデータブック (2)柱本の手掘り隧道(和歌山県) (by nagajis) [ORJ_0508/第2号(2005年8月発行)] 人道サイズなのに石アーチのポータルを有する珍しい隧道・柱本の手掘り隧道(細川柱本隧道)を高解像度画像で紹介。 |

|

#2

旧橋紀行 (1)愛媛県・ 長浜大橋 by マフラー巻き [ORJ_0508/第2号(2005年8月発行)] 昭和初期に作られ、今も現役で活躍する稼動橋・長浜大橋にフォーカスイン。ORJ初の寄稿byマフラー巻き氏。 |

|

#1

隧道レッドデータブック(1) 鐘ヶ坂隧道(兵庫県) (by nagajis) [ORJ_0507/第1号(2005年7月発行)] 現存最古の道路用煉瓦隧道・鐘ヶ坂隧道(明治16年竣工)を高解像度画像と資料・考察で掘り下げる。 |

|

#1

廃道を読む(1) 近代土木遺産ト云フ概念ニ就テ (by nagajis) [ORJ_0507/第1号(2005年7月発行)] 廃道に光明をもたらす(かも知れない)近代土木遺産という考え方について紹介。 |

このページの変更履歴

- 2009年12月30日

- 公開開始。