日本の首都東京と最も深く関係してきた川が多摩川だ。海抜2000m級の山々から流れ出る清涼で豊富な水は、1200万都民の生活を根底から支えている。そして、この川の上流にある奥多摩の渓谷で、かつて世界最大の貯水池造りが進められた。その建設のために敷かれた、短くも険しい鉄道があった。

今回は、今なお多数の痕跡を留める小河内ダムの専用線のお話しである。

(一) 世界的大都市の水源事情

18世紀には人口100万人を突破し世界有数の大都市であった江戸は、明治維新直後には60万人程度まで減少したが、その後は一転して人口が増え続け、昭和初期には500万人を突破、戦前のピーク時(昭和18年頃)には700万人を越えていた。戦時中は疎開などにより500万人以下にまで減少したが、昭和25年頃には再び戦前の最大を超え、昭和40年代に1200万人を越えるまで異常というべき人口の急増を見せた。(平成22年1月現在の東京都人口は1299万人である)

古来、世界の大都市が人口の急増を前に最も苦心したのは、安全な飲用水をどう供給するかという問題である。この問題に対して人類がいかに真摯に向き合ってきたかは、今も残る古代ローマの水道橋に象徴される通りであり、人類の土木技術向上における大きな原動力となったことは多言をまたない。

東京の場合、明治23年に水道条例が公布され、翌年に東京府水道改良事務所が設置された(後の東京都水道局)。

そしてその2年後の明治26年には、多摩川上流に広がる三多摩地区が神奈川県から東京府へ編入され、東京府の面積は一挙に3倍近くになったが、これも東京の飲用水の安全を守るということが大目的としてあった。そして、多摩川源流の山梨県にかかる広大な山域が、東京府水道水源林として管理されるようになった。

明治末頃には既に、このまま人口が増え続けた場合は近い将来、従来の神田・玉川上水を主体とした施設では水不足が深刻化することが問題視されていた。

そして、まずは多摩北部に村山貯水池(昭和3年完成)と山口貯水池(昭和9年完成)を建設して凌いだ(第一次水道拡張事業)が、それでも需要を充たすにはほど遠く、より長期的な解決策として、多摩川本流を堰き止め世界最大級の貯水ダムを建設する計画が立てられた(第二次水道拡張事業)。

これが「小河内ダム計画」のおこりである。大正15年から調査が行われ、西多摩郡小河内村(現奥多摩町)が適地として最終的に選定された。

昭和初期の国内ダムはせいぜい堤高80m程度であったが、小河内ダムは一挙に倍の150mへ挑戦する、まさに国の威信をかけた大事業であった。

【小河内ダムの対案となった、古里ダム・丹波ダム案】

【小河内ダムの対案となった、古里ダム・丹波ダム案】

ダムの適地を選定する作業は、いずれにせよ多摩川上流部の環境を一変させるものであるから、慎重に行われた。

大正15年から行われた調査では、古里地区から丹波山地区にいたる9地点で比較検討されたが、図中の①④⑨が有力案とされた。①は山梨県の丹波山村にかかる案で、④は河内案、⑨は青梅との境にある古里を貯水池とする案である。

①は貯水量の不足、④は地元の強硬な反対運動が問題となり、④案で一旦は決定したが、さらに地質調査の結果問題となる断層が認められたため、最終的に⑤案(小河内案)で決定された。(この図は『多摩のあゆみ』(87号)より転載)

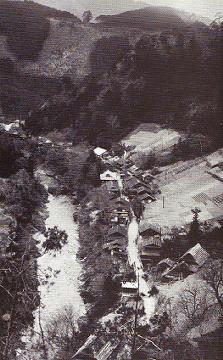

『湖底の記録』より、昭和15年の小河内温泉

この当時の小河内村は、奥多摩の名で観光化が始まる前の静かな山村であり、多摩川の渓谷に沿ってわずかに開けた土地に小集落がいくつもあった。そこには熱海温泉など、今も湖畔に地名の残る川原湯が湧いていた。ダム計画はそんな静かで慎ましい村の生活の場を大部分水没させるものであったから、当然のように村は強力な反対運動を展開した。だが、「幾百万市民の生命を守り、帝都の御用水のための光栄ある犠牲である」といった論調の都側による再三の説得に折れ、昭和7年遂に建設を容認することになった。その後、神奈川県との水利紛争が解決するまで一時停滞したが、昭和13年になってやっと起工された。

【小河内村の悲壮な決意】

昭和7年10月28日の小河内村会は、初めてダム建設への賛意を議決した。その際の答申文が残っている。「祖先幾代永く此処に眠る。多年粒々辛苦の総ての事業を捨てる。何物を以ても償うことはできない。しかし水は人類の母として最大の公共事業である。敢えて反対を欲するものではない…」

(二) ダム造りは、まず道造りから

ダム着工以前の小河内の交通事情がどのようなものであったのか。それを知るには、当時の観光案内が最も手っ取り早い。

手許の『日本案内記関東編(昭和5年/鉄道省発行)』には「小河内温泉」という項目があり、次の案内文を掲げている。

【小河内温泉】 (青梅鉄道)御嶽駅から西二一粁半、途中氷川まで九粁七の間は自動車の便がある。御嶽から温泉場まではいはゆる奥多摩楓渓の風景美で射山渓、萬世橋、鳩の巣、数馬などの勝地がある。温泉はアルカリ性硫黄泉で加熱して居り、創傷、皮膚病などに効くと云ふ。こゝから大菩薩峠を越えて中央線塩山駅に出られる。旅館 鶴屋本支店、湯本館、青木屋外二軒。

これだけである。奥多摩の「お」の字も出て来ない時点で、今の観光ガイドとは別物と分かるが、当時まだ国鉄青梅線は存在せず、その前身である「青梅電気鉄道」が御嶽駅まで開通していた(氷川(現:奥多摩駅)延伸開業および国有化は昭和19年)。そして、鉄道と並行して現在の国道411号の元となる道はあったが、車が入れるのは氷川までだった。さらに氷川~小河内~大菩薩峠~塩山という近世以来の「青梅街道」が名ばかりの県道として存在はしていたが、いま遊歩道になっている「奥多摩むかし道」(氷川~小河内ダム)がほぼそれである。レポ本編にも少しだけ登場するが、まともな自動車道ではない。

山間部でダムの工事を始めるに当たっては、まず工事機械を搬入するための道路整備が必要となる。これが工事中は資材輸送道路となり、ダムが出来た後は一般に開放されて生活道路・幹線道路となるのが普通だ。これは、小河内のケースでも同じだった。

国道411号を氷川から小河内ダムへ向かうと、約4kmの間に一部素堀を含む大小7本のトンネルが連続している。道路台帳などでは昭和26年頃に建設されたものとされているが、このうち6本までは昭和12~13年に境~西久保間に建設された全長3070mの工事専用道路に由来している。また、大型機械を現場へ輸送するため、従来あった氷川と数馬の隧道(現在はいずれも旧道)が拡幅された。(加えて湖畔付け替え道路の内、中山、大麦代、熱海の3隧道も戦前施工)

当初の計画では、この新道によるトラック輸送に加え、索道を建設して資材輸送を行う予定であったから、計画通りに進んでいれば表題の専用線は生まれることさえなかっただろう。

だが、昔ながらの人海戦術をもってダムの建設を進めていく中で、否応なしに日本は戦時へ突入していった。そして東京府が都制を施行した昭和18年にはいよいよ人も物も払底し、3月からコンクリートの打設が始まっていたにもかかわらず、10月に工事は全面的に中止された。

(三) 戦後の計画変更と、専用鉄道の設計

戦争が終わり一時的に減少していた東京の人口が以前にも増して急激な増加を始めると、小河内ダムの建設再開は緊急の課題となった。だが、工事の再開は容易ではなかった。戦中戦後の疎開や引き上げにより水没補償の対象となる家屋が再び増えていたし、農地解放令との関わりでも新たな補償問題が起きた。

それでも昭和23年4月に工事再開が議決され、10月から再着工となった。工事再開に当たって戦前の資材運搬計画(道路+索道)は一旦白紙に戻され、より効率的な方法が検討されることになった。その結果、国鉄青梅線の終点である氷川駅とダム建設現場を結ぶ資材運搬専用鉄道の敷設が決定されたのである。索道も取りやめとなり、道路は都道として解放することになった。(この当初には、鉄道を専用軌道ではなく専用道路上の併用軌道として敷設し、将来はやはり一般旅客鉄道とするプランも検討されたという)

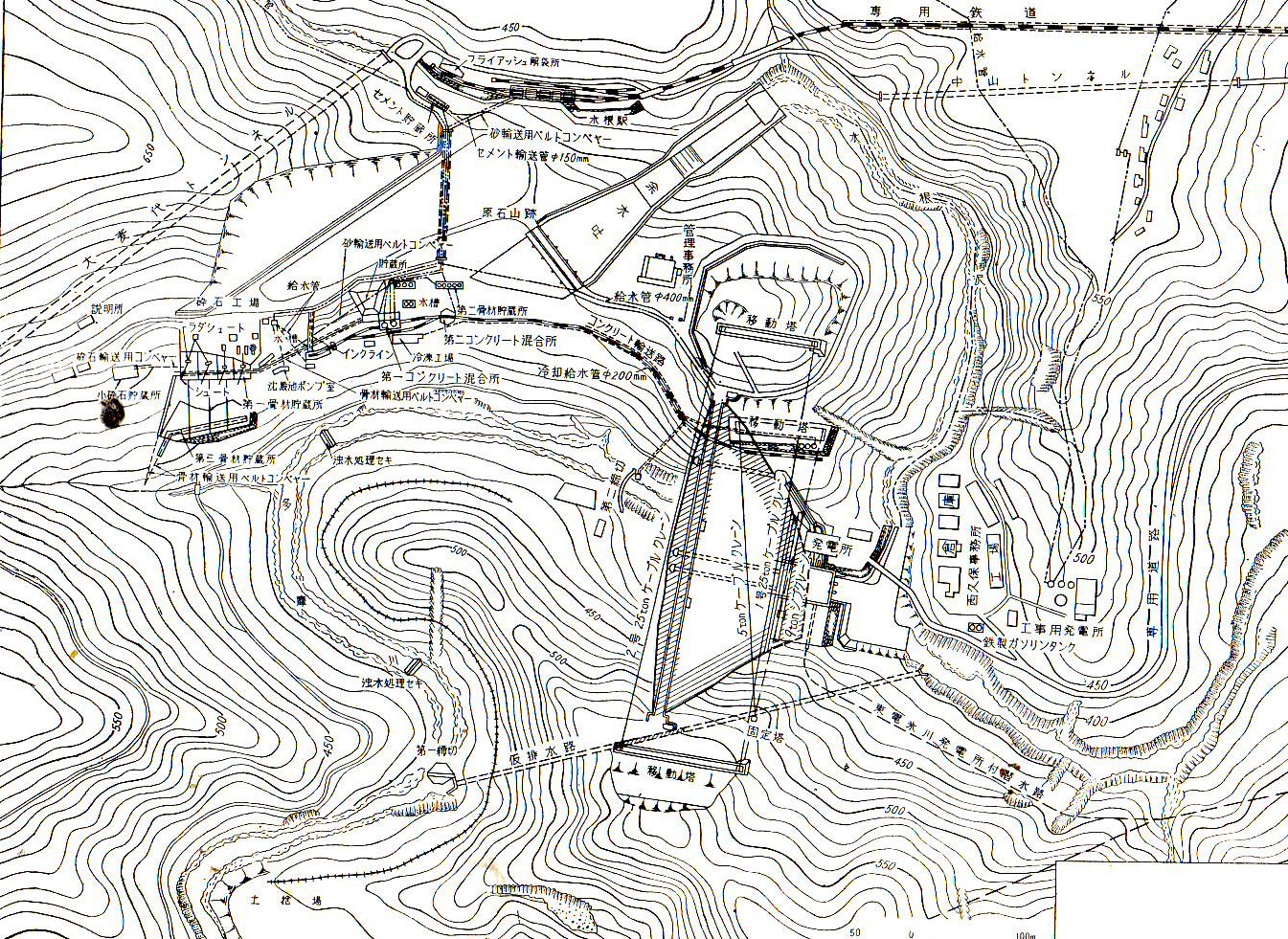

建設は国鉄が担当することとなったが、その路線の選定にあたって都側が条件としたことは、次の三点であった(『小河内ダム(東京都水道局)』より)。

- 専用鉄道は、国鉄青梅線終点氷川駅を始点とし、ダム現場水根を終点とする。但し水根駅の路線標高はなるべく EL(海抜)510m以上とする。

- 路線は丙線規格とし、トンネルは将来電化可能なようにする。

- 輸送量は、一日最大1000トン以上とする(セメント400トン、川砂600トン)

さらに設計の段階では、より細かく次のような条件を挙げている。

- 蒸気機関車を使用して所要の輸送を可能にする。氷川-水根間の直線水平距離は約5kmで、その高低差が170mもあり、従って仮に直線としてもその勾配は34/1000となる。この勾配では蒸気機関車の運転が不可能となるので路線を長くする必要がある。

- 水根駅をなるべく高所に設け、かつ構内を広くすること。(ダムのプラントをより効率的に配置するため)

- 工費の低廉と工期の短縮を考慮すること。勾配の許す限り線路延長を短くし、長大なトンネルは避け、また全路線のどの地点からも着工できるようにする。

- 将来の利用を考慮すること。ダム工事完成後観光鉄道として存置使用することを考慮し、丙線規格を採るとともに、電化可能にする。

このように路線設計は工事用鉄道としての速成と廉価を重視しつつも、将来の観光鉄道開業を考慮したものであった。

そしてこれこそが、本専用線が他の工事用鉄道とは一線を画する豊富な遺構を現在に留めることになる原因である。

(四) 専用線の活躍と、その後

こうして急遽プランに加わった専用鉄道は、地元に益無しいう反対運動をまず解決させ、次に線路用地という新たな補償問題を引き起こしたが、昭和25年5月には全体を8工区にわけて一斉に着工され、2年後の昭和27年11月に無事竣功した。

当然のことながら、完成した路線は前述の設計要項を再現した物となった。全長6.7kmに橋梁23本と隧道23本がひしめき合い、しかも長大な隧道は無く、勾配緩和のための二つの巨大なΩカーブが設定された(橋梁と隧道などの構造物の合計が、総延長の3分の2以上を占めた)、それでも最急勾配は30‰(パーミル=千分率)にも達し、カーブの最小曲率半径も200mという、山岳鉄道然としたものであった。そして、各隧道の断面は電化可能な寸法として余裕を持たされていた。

【専用線の付帯工事】 専用線と接続する既設の青梅線においても、重量級の80トン級機関車を入線させる必要のため、御嶽~青梅間の路盤強化工事が必要となった。また、旅客列車との交換設備として、拝島、福生、氷川など7駅に構内側線を増強した。これらの工事は昭和27年中に完成した。加えて、小作川砂利採取場と小作駅を結ぶ609mの専用側線と、100mの積み込み場も国鉄に委託して建設された(現在は廃止)。

なおこの路線の正式名称だが、当初は「氷川駅分岐専用側線」(国鉄の氷川駅の側線扱い)として建設が進められたが、実際に昭和28年3月から運行を始めるにあたっては問題が発生した。それはこの路線の運用を国鉄に移管するか、東京都の直営とするか、どちらが経済的かという問題だった。

調査の結果、直営のほうが安価と判明したうえ、当時の国鉄は労組問題に大変敏感になっており、急勾配かつトンネルの多い専用線内で煤煙による乗務員の健康被害が出ることを恐れて、国鉄も都の直営を要請してきた。

もともと「側線」として着工したこと自体、当時のGHQの方針から「専用線」の許可を得ることが難しかったためであったから、昭和29年12月付けで問題なく都の直営に変更され、路線名も「東京都専用線」となった。そのため、国鉄から斡旋された乗務員など9名が専用線内の運転等業務に当たることになった。

全線非電化の単線で途中駅もない専用線内の輸送形態は単純なピストン輸送であった。また、実際に運搬された資材の大半は、ダムを形成するコンクリートの材料となる川砂とセメントであった。

このうちセメントの輸送ルートは、西多摩郡日の出町(現あきる野市)の大久野にあった日本セメントのプラントから、国鉄五日市線と青梅線を経由してダムサイトへ至るものだった(輸送延長43.5km)。また、細骨材となる川砂は、羽村町(現羽村市)小作(おざく)に作られた川砂プラント(小作川砂利採取場付設)から運ばれた。

この輸送は4年半の長期にわたり、既に国鉄では旧式となっていた蒸気機関車C10やC11の牽引する貨物列車が山間の幽谷に汽笛を轟かせた。この間の昭和30年には、小河内村や氷川町などが合併して奥多摩町が誕生している。そしてダム堤体の完成を見届けた昭和32年5月10日、専用線はその使命を貫徹して「休止」された。

4年半の間に列車は氷川~水根間は延べ11,620回往復(走行距離157,629km)し、608,561輌の貨車で運ばれた資材総量は964,732トン(東京湾アクアラインの工事全体に使われたセメントの1.2倍)に達した。

戦争による中断もあったが、着工から19年の年月と150億円の巨費を要して、6000人の生活と引き替えに小河内ダムは誕生した。公募により「奥多摩湖」と名付けられた貯水池の有効容量は1億8千万トン(東京ドーム150杯分)もあり、水道を主力とする貯水池としてはいまも世界最大級である。今でこそ都内給水の主力は利根川水系に移っている(利根川8:多摩川2)が、それでも私を含む“多摩都民”の生活は奥多摩湖とともにある。また、余り知られていないが発電事業も行われており、かつて都電を走らせていたのもここで生まれた電気だった。

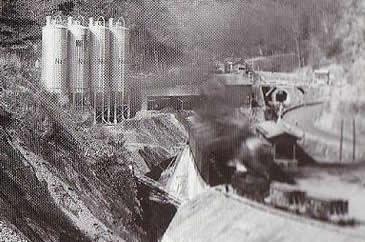

『小河内ダム』より、専用線を走行中の運材列車

裏方としての使命を全うした専用線だが、その総工費9億円は工事用鉄道としては余りに巨額だ。前述の通りそこには普通鉄道(観光鉄道)への転身が構想されていたわけだが、これは未だ実現していない。

この間、路線と免許の所有者も迷走するように転々としている。まず昭和32年の休止とともに「奥多摩工業」へと移管された(この経緯は不明だが、同社は青梅線の御嶽~氷川間の開業にも深く関わっている)。次に昭和38年「西武鉄道」が奥多摩工業を通じて東京都から1.3億円で落札した。観光鉄道「小河内線」としての再開が期待されたものの、調査の結果「不採算」として成らず、昭和53年には現在の所有者である奥多摩工業に戻されている。後に同社も有効利用策を模索したという報道はあるが、それはもはや跡地利用の方向であるようだ。

また、これとは別に奥多摩町民の中にも、「氷川の商業が廃れる」と旅客化への反対論があったようだ(『奥多摩町誌(歴史編)』より)。

【西武の目指した“第2の箱根”奥多摩湖】

西武鉄道は専用線の施設と免許を入手した昭和38年、「奥多摩湖施設計画」を策定している。詳細は不明だが、奥多摩湖を中心とする一帯を“第2の箱根”のようにバリエーションのある一大観光地へ変貌させるプランだったようだ。その一部となる鋼索鉄道(奥多摩町原~くらと山間(全長1.2km、軌間1067mm))の免許も取得していた(未成)。

だがこの計画に対して、観光化による水質悪化を懸念した東京都(水道局)が難色を示したのは当然で、結局は大規模な観光開発が認められることはなかった。西武が「不採算」と判断した最大の理由もここにあったと思われる。つまり西武は“箱根”でそうしたたように、旅客輸送のみで儲けるつもりはなかったのだろう。

(五) 探索計画

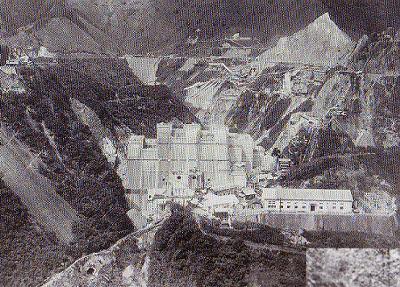

昭和31年の工事全盛期におけるダム堤体。(『湖底の記録』より)

専用線は廃止ではなく「休止」であるため、平成22年現在においても大部分のレールが敷かれたままになっている。全国的に見ても、これだけ本格的な山岳廃線がレール付きで味わえる場所は少なく、都内と云うことを考えれば極めて貴重である。

その割にあまり俗化した印象を受けないのは、歩き通すためには何箇所かの“壮絶な橋”を克服しなければならない事や、並行する国道とは高低差が大きく地図上の印象以上に近付き難いことなどが原因かと思う。つまり、探索対象としての処女的魅力はまだ残っていると考えられる。

以下に紹介する探索は、平成18年8月13日に行われたものであり、私にとっては関東初の廃線探索だ(今回大幅加筆&修正をするにあたって、最近撮影した写真の追加も行った)。同行者は都内在住の女性オブローダー、トリ氏である。

探索ルートは、専用線の終点だったダムサイト(水根貨物駅)を出発地とし、出来る限り線路跡を忠実に歩きながら、当時は氷川駅と呼ばれていたJR青梅線奥多摩駅を目指すことにする。

それでは、ご覧頂こう。

都内に残された、最後の廃線パラダイスを。

現在地表示

現在地表示